2014年03月07日

日本婚姻史再読シリーズ 妻問婚から婿取婚への移行期(古墳時代~飛鳥時代) 氏族の誕生と継承

日本最大の前方後円墳 仁徳天皇稜

画像はこちらから

日本婚姻史再読シリーズ、今回は弥生時代の次、古墳時代~飛鳥時代です。

今回は以下の記事より始めます。

日本婚姻史1~その7:大和時代以降の婚姻制度【嫁取婚(父系制私有婚)の登場】2010年03月23日

みなさん、こんにちは。シリーズ「日本婚姻史1」その7をお届けします。

前回の「弥生時代後期の婚姻制度【支配層で萌芽した私婚制】」では、弥生初期に江南からの渡来人が持ち込んだ「私権意識と私権制度」、その基盤である「妻問婚」という対遇婚が、次第に拡大していく様子を見ました。

Ⅰ.妻問婚 :大和~奈良(710年~)頃まで

Ⅱ.婿取婚 :平安(794年~)から鎌倉頃まで

Ⅲ.嫁取式婚姻 :室町(1390年~)頃の3段階の婚姻制度について、高群逸枝著『日本婚姻史』の抜粋から紹介します。

日本では、少なくとも平安時代までは私権統合国家の支配階級も、妻問婚~婿取婚という対遇婚に移行しながら、母系氏族を生活拠点とする母系制的婚姻制が継続され、私有婚へと移行することはなかった。この点は、略奪闘争により母系氏族=本源集団をことごとく解体しつくした西洋と大きく異なる、日本の特徴といえそうです。

上記を再読しましたが、この記事の引用元は高群逸枝女史の「日本婚姻史」です。しかし、ここでは、「妻問婚という対偶婚」だったり「妻問婚~婿取婚という対偶婚」といった記述が見られますが、分かり難いので少し解説します。

いままで族内婚であった集団が、「肉親的自覚」によって、他の族内婚の集団と交婚するようになって族外婚となったとし、これがモルガンのプナルア婚に相当するとするのである。プナルア婚のあとに対偶婚を置き、これが鎌倉時代までつづくとし、この二つの婚姻形態をじぶんの集団の外のものと婚姻するということで、「族外群婚」とするのである。族内婚と族外婚 ‐高群逸枝のばあい‐ 石原通子

因みにモルガンの「プナルア婚(punaluan marriage:妻の姉妹・夫の兄弟との自由婚)や対偶婚(syndyasmian marriage:複数の兄弟姉妹集団間の集団婚group marriage)」(ことバンクsyndyasmian marriage)と、一方で、族外の男が母系集団に通ってくる妻問の形式を認め、更には婿取りも含めて古墳時代~鎌倉に至るまでの時代の婚姻を全てモルガンの対偶婚と対比しています。その際の注釈として、妻問+婿取り=対偶婚(群婚的多妻多夫遺存)としています。

しかし、前回見たように、妻問婚について、まずは「族外の男が母系集団に通ってくる」と言う点と、記紀に見られる神々の婚姻が一夫多妻で、これより以前の全員婚(乱婚、総偶婚、族外総偶=交差婚、群婚で母系)に対して父系への取り組みであると認識し、あえてモルガンの主張(対偶婚)と対比する必要はない、とも思います(これらは、文献調査や実地調査(フィールドワーク)などの成果として単に「事実」を記載するだけの弊害で、「何故そうするのか」「そうする必然性は何か」を考慮しない結果であるとも思います)。

本記事では、変化とともにその必然性を考慮していきたいと思います。

(※「対偶婚」に関しては、更に平安時代の比較的短期間夫婦が同居する自由恋愛を言う向きがいるようですが、これには正直疑問を抱かざるを得ません。)

前置きが長くなりました。日本婚姻史の再読シリーズ、今回は、古墳時代~飛鳥時代の妻問婚導入直後の様子を検討したいと思います。

さて、古墳時代~飛鳥時代とはいかなる時代でしょうか?最初に押さえておきたいと思います。

箸墓古墳;画像はこちらから

日本列島において古墳、特に前方後円墳の築造が卓越した時代を意味する。3世紀半ば過ぎから7世紀末頃まで古墳時代

で、続く飛鳥時代は、

法隆寺金堂;画像はこちらから

崇峻天皇5年(592年)から和銅3年(710年)の118年間にかけて飛鳥に宮・都が置かれていた時代を指す。草創期は古墳時代の終末期と重なる。飛鳥時代

これらの時代の直後である720年頃に古事記、日本書紀が記されます。従ってこの頃の歴史研究は記紀をベースに中国の歴史書なども参照して進められています。婚姻史の研究も同じで、かの高群逸枝も記紀などを題材に以下のように論じています。

高群逸枝が『日本婚姻史』の10年前に書いた『母系制の研究』(1953年)より抜粋します。

●本論序章「一夫多妻制」

古代の一夫多妻(妻問婚)は、後代のそれとは全く類を異にした母家単位の現象としてはじめて正しく理解さるべきものである。大国主命の婚姻形態を後代の一夫多妻と同様に見て古代女権の卑小を論ずるが、事実はむしろ反対であって、同命を取巻くいわゆる妻妾群は後代のごとき無能力な存在ではない。いずれも一国一氏の女君であり女長であることは、高志の渟川比賣にせよ、因幡の八上比賣にせよ、其他出雲風土記、播磨風土記等に見ゆる諸姫が、その土地々々の名を負う貴族であり、女神である例を見れば肯けるのである。古代の一夫多妻(妻問婚)はかくのごとき女君達、一国一地方の領主達との結合であるところに意味があるのであって、これによってはじめて国作り工作が成就するのである。2007年06月05日 日本婚姻史6 妻問婚の番外編

妻問婚については、前回詳しくご紹介しました。この時代も同じく妻問婚が続いていきますが、こうした妻問婚は渡来人の影響が大きい(若しくはほとんど渡来人と言って良い)貴族階級のものです。高群女史が言う「諸姫が、その土地々々の名を負う貴族であり、女神である」という「女性有能説」より、敗残兵に近い渡来人が母系集団の中にいる日本女性を訪ね歩き、何とか個人婚に持ち込んで血統を残そうとしたと考える方が自然です。

■記紀の描く渡来人の一夫多妻と妻問婚の必然性

四隅突出型墳丘墓

画像はこちら

記紀では(高群女史が引用した)大国主(出雲)の神話が1/3を占め、大国主が造った国を、新たな渡来人である天照大神を崇めるヤマト王権が「国譲り」を受ける内容と成っています。

大国主は色々な女神との間に多くの子供をもうけている。子供の数は『古事記』には180柱、『日本書紀』には181柱と書かれている。記紀においては以下の妻神がいる。 別名の多さや妻子の多さは、明らかに大国主命が古代において広い地域で信仰されていた事を示し、信仰の広がりと共に各地域で信仰されていた土着の神と統合されたり、あるいは妻や子供に位置づけられた事を意味している。大国主

日本神話において、国譲りに表されるように、ニニギを筆頭とする天津神に対する移管を国津神が受け入れたと描かれている。ヤマト王権によって平定された地域の人々が信仰していた神が国津神に、皇族や有力な氏族が信仰していた神が天津神になったものと考えられる。国津神については、記紀に取り入れられる際に変容し、本来の伝承が残っていないものも多い。天津神・国津神

明らかに先住民(大国主を崇拝する人々)と後から来た民族(天照を崇める人々)をが存在したことを伺わせます。彼らが何故数々の女性と通じては大量の子孫を残そうとしたのでしょうか?

それは、誕生した子孫を自らの系譜として「一族」を形成するためと考えられます。その結果、彼らは大陸で失った家系を日本で再興し、日本における「皇族や有力な氏族」となっていったことと繋がります。(※先住日本人はそうしたことに当初あまり関心がなかったのではないか、と思われます。)

こうして彼らこそが、この後の妻問→婿取り→嫁取りと続く日本における父系制社会構築の主役となっていったのでしょう。

余談ですが、皇族、貴族における一夫多妻は「側室」として認められていました。天皇家で初めて側室を持たなかったのは、何と大正天皇だそうです。さらに初めて側室制度を廃止したのはその後の昭和天皇です。

■記紀における近親婚とその禁止

『古事記』上つ巻の冒頭部分;画像はこちらから

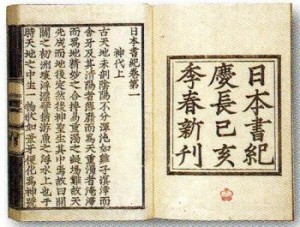

日本書紀;画像はこちらから

記紀に記載された当時の婚姻の様子はどうだったのでしょう。

日本においても、奈良時代以前、すなわち『古事記』・『日本書紀』には王族・皇族において異母兄弟姉妹婚や叔姪婚やいとこ婚などといった近親婚の例が数多く記載されている。(略)血の純潔さを尊重する立場から近親婚が好んで行われたことは確かなものと考えられる。また、『日本書紀』の仁賢天皇紀には天皇家と全く関係がないようなただの一般人女性が異母のキョウダイ(双方の母親が母娘の関係のためオジでもある男性)と結婚している逸話も挙げられている。古代の大王家と蘇我氏、及び平安時代以降に続けられた皇室と藤原氏との婚姻も、同姓間ならぬ近親婚の累積である。近親婚

なお『古事記』には「上通下通婚(おやこたわけ)」という用語が見られ、これが国つ罪の親子相姦禁止規定につながったという見方もある。近親相姦

これらに有るように、支配階級では妻問婚で日本女性を自らの血統に組み入れて行きますが、同時に血統を重視する余り親族間で婚姻を結ぶことも少なくなかったようです。その背景には、そもそも日本の婚姻が制約的でなかった=禁忌が少なかったことなどがあるでしょう。しかし、次第にこれらの自由な婚姻にも制限が設けられていったようです(引用した「上通下通婚(おやこたわけ)」という認識は、これまで行われていた親子婚を禁止するということですから、当時それらが比較的頻繁に起きていたことを示すものでもあるでしょう)。

律令の親子婚禁止は、娘、息子の婚姻の相手を族外に求める意向があるのでしょう。そうすることで異なる氏族が姻戚関係となることが可能です。その際、族外婚の嫡子だけでなく、族内婚の(しかも親の)嫡子も居るなどと成ると、世継ぎの選定が相当に混乱します。族外との婚姻をし易く、かつ家系を整えることを考慮して親子婚禁止は決められたのでしょう。

こうして、婚姻は単なる生殖や和合の充足だけでなく、集団形成の「方法」として、利用されていく様子が見えてきます。もちろんこれらも貴族階級に限った考え方であるとも思います。

■日本最初の婚姻令=律令

ヤマト王権の成立により日本の各地に前方後円墳が作られ(弥生の後期=出雲の時代は四隅突出型墳丘募)、続く飛鳥時代には、仏教伝来、物部と蘇我の対立、天皇暗殺、蘇我入鹿の暗殺に続いて大化の改新を経て飛鳥時代末に大宝律令を制定し、更には初の貨幣和同開珎も鋳造されます。

中でも飛鳥時代後期の701年、大宝律令が制定されます。大宝律令は現存していないので、その後の養老律令(757年※奈良時代)から類推しつつ婚姻などが検討されています(平城京遷都が710年で以降が奈良時代となります)。

詳しくは次回以降に譲るとして、一部だけご紹介します。

養老令には妻妾制など、唐の令や礼をそのまま継受したものと考えられるが、一方で妻妾同一の規定ないし思想も存在している。令の規定で儀制令五等親条では妻と妾を二等親として並べている。この条文相当の唐令条文は存在していない。唐令においては妾は正式の家族として迎えられていないので、この規定は我令固有のものだと考えられる。また唐令に存在し、日本令に存在していないものもある。「娶妾仍婚契」というのは妾を売買する意味合いがあり、日本では結婚に際し妻と妾の区別はほとんど存在しなかったため、購入するという存在の妾がいなかったのである。日本の実情とかけ離れていたため、この条文は日本令に採用されなった。唐令とは異なる妻妾同一視の思想は、令集解における明法家の説にもみることができる。戸令殴妻祖父母条集解古記所引には「妾与妻同体」とあり、妻と妾の区別のなさを示している。他に、戸令嫁女条集解朱説にも「妻妾並同者」とある。これらのことから、当時の養老律令の嫡妻・妾制は実態を反映しているわけではないことがわかってくるのである。

平安期の婚姻形態は律令とはかけ離れた慣行で行われていたように感じられる。ただ、唐から継受した律令を日本の慣行と近づけようと改訂をしようと試みはあった。慣行面から探って、平安期での女性の権利の強さを主張する文章は多い。これは女性が恋愛の自由をこの頃手に入れていたことや財産を父母から主に受け継いでいたように感じられる事が理由としてあげられるのであろう。ただ、実際は恋愛には制約が多く、財産も父親や夫の保護下にあったのが事実である。婚姻において高群逸枝氏の功績は大きい。ただ、女性の権利の強さを主張しすぎている面も多いように思われる。私としても平安期、女性には婚姻権や相続権があったと考えたいところがある。しかし、本当にそうなのかは資料を正しく解釈し多方面から婚姻をみることによってわかることである。平安期では婿取りが主な婚姻とされていた。これによって、女性は自家を失うことなく生活の不安は以後の時代より少なかった。しかし、自由がきくといっても結婚決定権が当人だけにあったわけではない。また政治を行うのは主として男性であった。男性の権利は強く、主張されているほどには女性に権利があったようには感じられない。

名城大学 谷口ゼミの卒論と思われる論文「古代における婚姻形態-平安期貴族社会を中心に-纐纈 三奈子」

■まとめ~何故父系なのか?氏族は武力闘争への適応~

律令で始めて婚姻規定が設けられましたが、その実は妻妾に配慮するなど唐令とは異なる日本の事情(恐らくは、妻妾の区別が無い=どちらが妻なのか気にかけないなど)が有ったようです。これも、異国の婚姻様式を接木しようしたことから生じる歪なのです。何とか折り合いをつけようと、男が複数の女(場合によっては近親者)のところに通い、嫡子を設けた女を妻とするなど、現実(母系制)を受け入れながら父系社会を苦労して構築していく様子が伺えます。

これらは、血縁関係を失った渡来人が新たな一族=氏族=父系の血縁を形成するために行ったものと考えられます。省略しましたが、氏姓制度というものは、母系のカバネ(姓)と父系の氏を併記する名前のつけ方です。

母系に父系を接木したのは、母系の日本に何とか父系を根付かせたいとするからで、唯一考えられるのは、同類闘争上その方が有利だから、ということです。地位や富の継承などといっても、自分が死んでしまえばどうにもならない(遺族に任せるしかない)のであり、その際母系だろうが父系だろうが(死んでしまう当人にとっては)はっきり言えばどうでも良いようにも思えます。にもかかわらず血統や父系に拘るのは、残された人々に父の権利や権力を継承したい、日本の貴族社会で激化しつつあった武力闘争を勝ち抜く主体を受け継ぎたいと考えるからでしょう。そうすることで何とか武力集団として生き残っていける、と言うことなのだと思います。

そして、婚姻は一族の系統を維持するために制約的になっていく、というのがこの時代の婚姻の変化であると思います。

- posted by NISI_G at : 2014年03月07日 | コメント (0件)| トラックバック (0)

trackbacks

trackbackURL:

comment form