2008年02月02日

かかあ天下ってどういう意味なの!?

👿 妻が実権  を握っていて、 🙁 夫が尻に敷かれている状態として 『かかあ天下』 って言葉があると思っていました。

を握っていて、 🙁 夫が尻に敷かれている状態として 『かかあ天下』 って言葉があると思っていました。

例えば辞書にも、『妻の権力がつよくて、夫の頭があがらないこと』『広辞苑』

『夫より妻のほうがいばっていること』『日本語大辞典』

となっている。

でも、そんな嫌な女性の姿ではなく、ちゃんと生活や地域に根ざした女性の姿や背景から生まれた言葉のようです。 😀 (いろんな説があるようですが...)

続きの前に、いつものポチっと宜しくです  😀

😀

樋口清之博士の県別にみる日本人診断 群馬県を紹介します。

1、“かかあ天下”といわれる理由

ここには「上野三碑」といって奈良時代の古碑が三つある。

その開拓の古さのといわれる記念碑ともいうべきもので、かつては西の信州を経由してはいってくる上方文化の、関東への門戸であった時代があった。

しかし上州といえば「かかあ天下にカラッ風」という文句がすぐ浮かんでくる。

土地の人は「上州というくらいの上等な土地」というが、夏暑く冬寒く、北には高くけわしい山々がつづき、夏は毎日のように雷鳴がひびく。

畑地に桑を植えて養蚕には成功したが、米が足りなくて信州辺から移入してきたところだから、どう見ても「上等な土地」とは思われない。

こんなきびしい自然に耐えていくためには、よほどしっかりしていなければならないし、またおのずから強い気性を育てられるばずである。

それが世に有名なかかあ天下を生んだのだろう。

かかあ天下ということばは誤解を招きやすいが、じつは女性上位などというものではなく、働き者の細君が家の中心、になり、家を守り維持しているという意味である。

つまり、男を自由に働かせ、活動させるためのよき補佐官がかかあ天下の起こりなのだ。

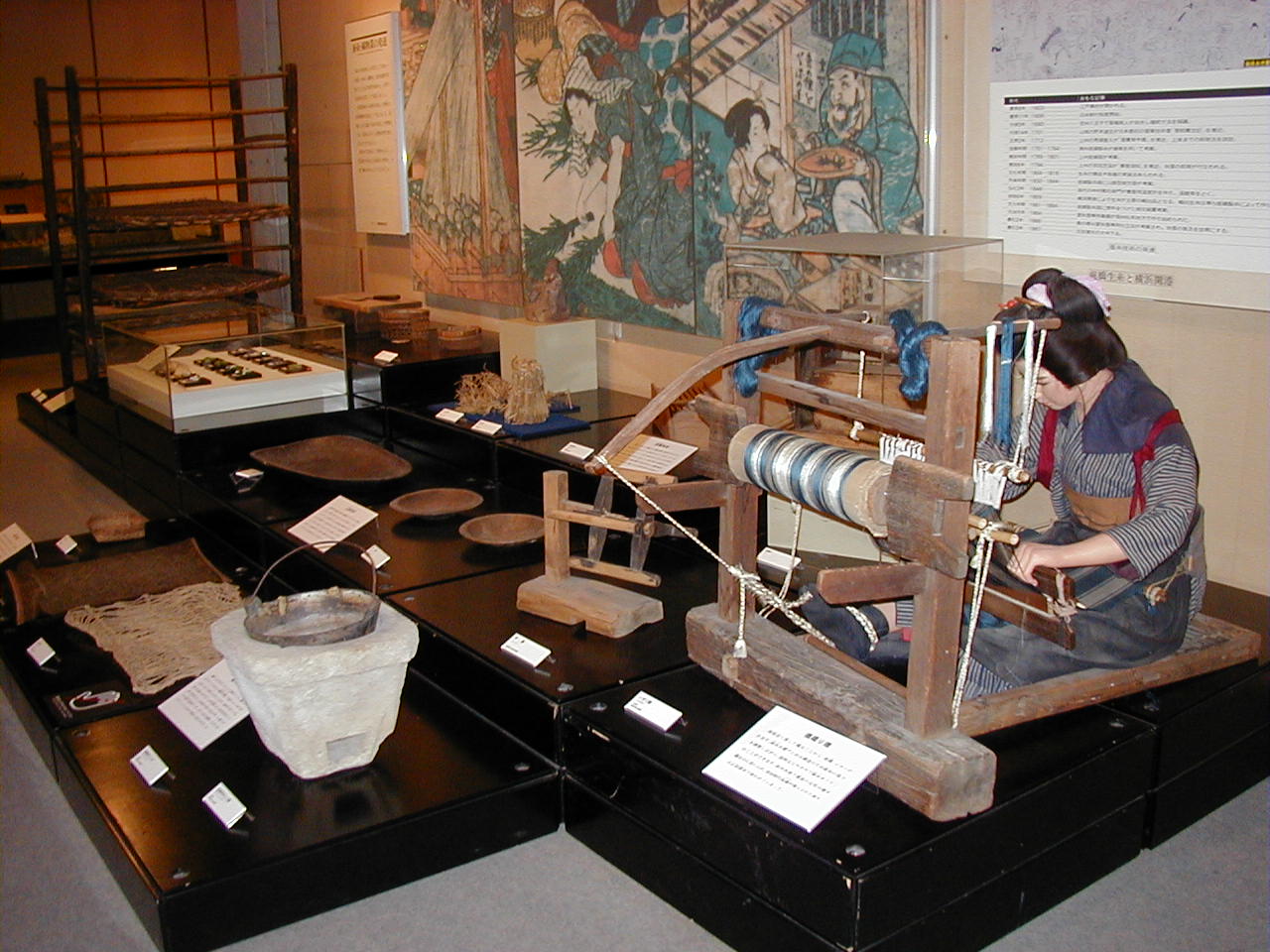

上州男は生産した生糸や絹織物を持って江戸や横浜と往復し、取引や搬送に従事することが多かったので、自然に主婦が家を守り、養蚕や絹織に精を出すようになった。

このしっかり者の稼ぎ手を他国者がやっかんて、なかばねたみをこめてかかあ天下といったのだが、女がしっかりしなければならなかったのは、風土と生産の結果なのである。

多くの上州女は働き者で正直で、猛婦型ではなく、心は温かくやさしい。

ただ残念なのは、それを表現するにはあまりにも野性的で粗野、かつ田舎者で恥じらいがちである。

それで非常に損をしているようだ。

辞書に書かれている通り、誤解していました。 🙁

特に養蚕業は女性の職業として支えられた産業であったようです。(群馬では富岡製糸工場が有名です。)

女性のこの仕事によって多くの収入を得ていたようで、まさに家計を支えいたようです。このことを男性も高く評価してこのような言葉を与えたのでしょう。 😀

仕事(農業も含め)については、男性を中心としたものに焦点を合わせて社会を見ることが多く、女性の社会的な活動をちゃんと評価することをしてこなかったようにも感じます。 🙁

過去のこれらの歴史的なことを一つ一つ拾い上げいくことで、見えなかったもしくは見えにくい事象もはっくりとしてくるように思いました。 😀

- posted by gabor at : 2008年02月02日 | コメント (4件)| トラックバック (0)

trackbacks

trackbackURL:

comments

>人類の祖先も、こうした非母系的な集団から出発したはずである。

>家族の成立も、生き残る上で生み出したいくつかの方策の一つだったに違いない。

この論拠が知りたいですね。

物的な確証が得られない起源を扱う場合、現在にいたる論理整合性はとても重要だと思います。

コメントありがとうございます。

次回以降、霊長類~類人猿の集団構造を見てから、論拠を拾い上げる予定です。

仰るとおり、あらゆる事実に照らし合わせて整合しているか、確かめたいと思います。

ティンバーランド女性のブーツ

outlet moncler trebaseleghe 2012 共同体社会と人類婚姻史 | 霊長類学の家族の起源1 霊長類の進化史

comment form