2020年02月16日

原始人類の道具の進化 30万年前~1万年前

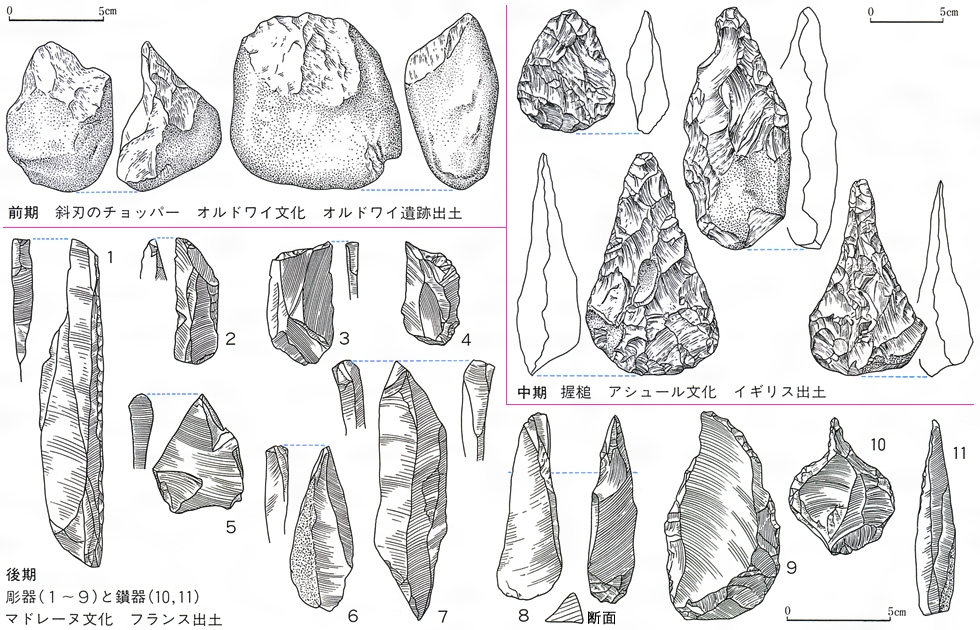

●石器の時代区分

前期旧石器時代 260万~30万年前 ジャワ原人 北京原人

中期旧石器時代 30万~3万年前 デニソワ→ネアンデルタール→現生人類

後期旧石器時代 3万~1万年前 現生人類

(ヨーロッパでは2万年前~1万年前を続石器時代と呼ぶこともある)

新石器時代 1万年前~ 栽培

●前期旧石器時代(260万~30万年前)

原始人類の道具の進化史 260万~30万年前の石器参照

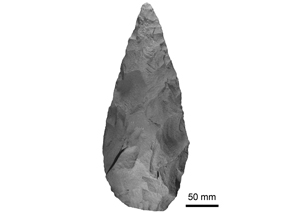

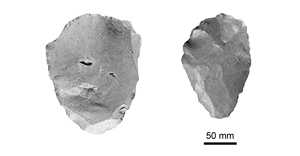

● 中期旧石器時代(30万~3万年前)

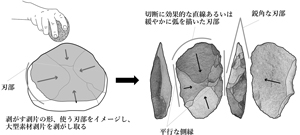

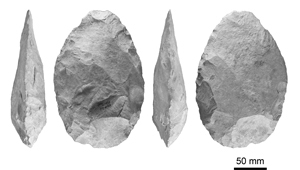

石器製造は、さらに高度な石核調整技術ルヴァロア技法が編み出され、より精巧な剥片石器の量産が可能となった。この手法によって木製の軸に鋭く先のとがった石片を付けることで石の付いた槍を作れるようになった。この技術を手に入れていたネアンデルタール人らの集団は、現代人類同様に狩りをしていたようである。ネアンデルタール人は待ち伏せるか、槍を突き刺すような乱闘用兵器で攻撃することで大きな猟獣を狩っていた。

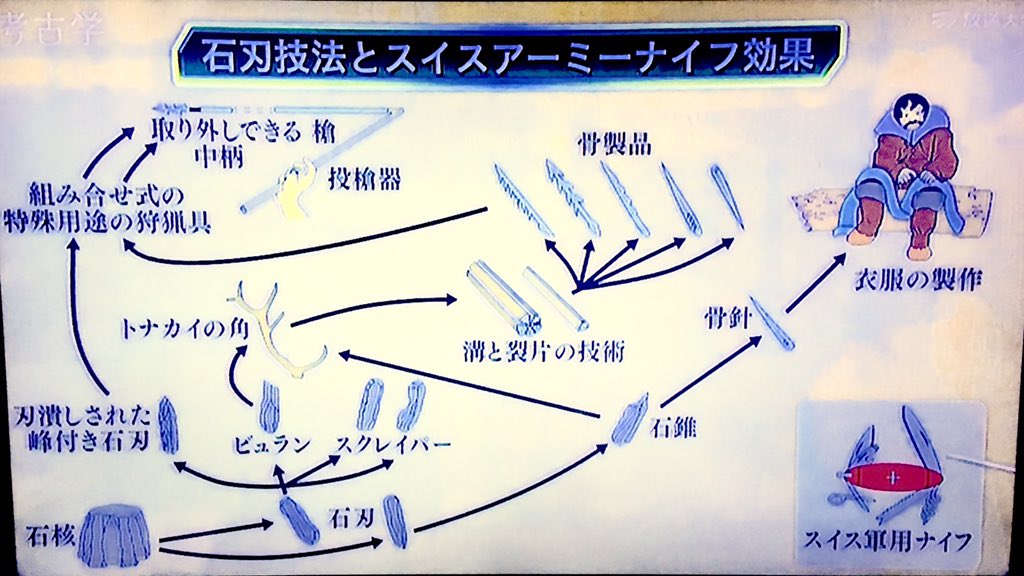

●後期旧石器時代(3万~1万年前)

石刃系の文化が特徴。石器のほかに骨角器の使用も認められる。洞窟絵画などの原始美術も現れはじめる。また人間が生活領域を大きく広げたことも一つの特色。

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について

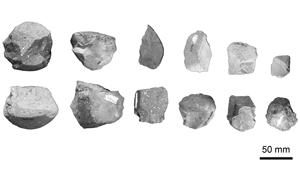

【細石器】日本では2万年前に登場。

長さはだいたい3センチ以下、幅0.5センチ前後で小形の石刃で、、幾つかを木や動物の骨の柄に溝を掘り、はめ込んで使用した。植刃器や尖頭器として用いられた一種の替え刃式の石器である。槍や銛の先端近くに刃として埋め込んで貫通性能を高め、槍全体を軽量化することによって投げ槍としての命中率を高める効果も期待されたと推測される。別名、細石刃(さいせきじん)。 しかし、日本では、細石刃を装着した実例は知られていないが、シベリヤや中国の出土例から類推されている。

世界にさきがけて中国東北部からシベリアのバイカル湖付近で発達したと考えられており、アルタイ地方には約4万年前頃に幅1センチメートル以下の石刃(細石刃)がすでに発生していたという。アラスカに至るまで瞬く間に広がり、世界各地の広い範囲から出土している。

●新石器時代(1万年前以降)

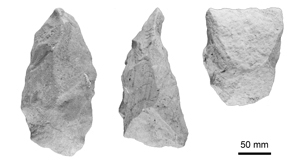

【磨製石器】新石器時代を代表する道具で、世界で広く使われた。

磨製石器は打製石器さらに砂や他の石で擦ることにより磨いて凹凸を極力なくした石器をさす。磨かないものが打製石器である。母材の石が緻密なほど表面はなめらかで鋭利となり、樹木伐採などに使用する場合でも何度も繰り返して使用できる。

オーストラリアと日本では、旧石器時代に刃部磨製石斧(局部磨製石斧)が作られた。最古の例はオーストラリアで4.7万年前にさかのぼるという。日本では3.8万~3.5万年前に出現し、打製石斧と併用したが、3万年前には見られなくなった。

- posted by KIDA-G at : 2020年02月16日 | コメント (0件)| トラックバック (0)