2019年11月12日

個体発生は系統発生(生命38億年の歴史)を繰り返す

農学博士で植物学者である静岡大学教授、稲垣栄洋氏の著書『敗者の生命史38億年』の要約です。

●敗者が生き残る

スノーボール・アースを乗り越えるたびに、それを乗り越えた生物は繁栄を遂げ、進化を遂げた。真核生物が生まれたり、多細胞生物が生まれたりと、革新的な進化起こったのは、スノーボール・アースの後である。

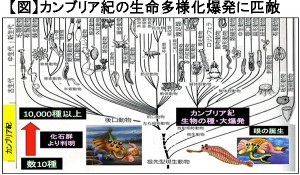

そして、古代カンブリア紀にはカンブリア爆発と呼ばれる生物種の爆発的な増加が起こる。カンブリア爆発によって、さまざまな生物が生まれると、そこには強い生き物や弱い生き物が現れた。強い生き物は、弱い生き物をバリバリと食べていった。強い防御力を持つものは、硬い殻や鋭いトゲで身を守った。

その一方で、身を守る術もなく、逃げ回ることしかできなかった弱い生物がある。その弱い生き物は、体の中に脊索と呼ばれる筋を発達させて、天敵から逃れるために早く泳ぐ方法を身につけた。これが魚類の先祖になるのである。

やがて、脊索を発達させた魚類の中にも、強い種類が現れる。すると弱い魚たちは、汽水域に追いやられていった。そしてより弱い者は川へと追いやられ、さらに弱い者は川の上流へと追いやられていく。こうして止むにやまれずに小さな川や水たまりに追いやられた者が、やがて両生類の祖先となっていく。

巨大な恐竜が闊歩していた時代、人類の祖先はネズミのような小さな哺乳類であった。私たちの祖先は、恐竜の目を逃れるために、夜になって恐竜が寝静まると、餌を探しに動き回る夜行性の生活をしていたのである。常に恐竜の補食の脅威にさらされていた小さな哺乳類は、聴覚や嗅覚などの感覚器官と、それを司る脳を発達させて、俊敏な運動能力を手に入れた。

大地の敵を逃れて、樹上に逃れた哺乳類は、やがてサルへの進化を遂げた。そして豊かな森が乾燥化し、草原になっていく中で、森を奪われたサルは、天敵から身を守るために、二足歩行するようになり、身を守るために道具や火を手にするようになった。人類の歴史の中でネアンデルタール人に能力で劣ったホモ・サピエンスは、集団を作り技術と知恵を共有した。

生物の歴史を振り返れば、生き延びてきたのは、弱きものたちであった。そして、常に新しい時代を作ってきたのは、時代の敗者であった。

●個体発生は系統発生を繰り返す

母親のお腹の中に最初に現れたあなたは、どんな姿だっただろうか。母親のお腹の中に宿ったとき、あなたは単細胞生物だった。たった一個の卵細胞に、やってきた精子が入り込んで受精をする。私たちの祖先が単細胞であったように、最初に生命を宿したとき、あなたもまた、一個の単細胞生物だったのである。

そして、あなたは細胞分裂を繰り返していく。一つだった細胞は二つになり、分裂して四つになり、八つになり、十六になる。今、あなたの体は七十兆個とも言われる細胞から作られているが、そのすべての細胞は、こうして分裂していったあなたの分身なのだ。こうして細胞分裂を繰り返し、あなたは多細胞生物になった。

やがて球状だったあなたの体は、へこみができていく。生物は筒状に進化し、内部構造を発達させた。まさにその過程を踏んでいるのである。そして、あなたは、尻尾をもった魚のような形になる。やがて尻尾は退化していく。このとき、手の指は七本ある。これは、おそらく地上に上陸したばかりの頃のなごりだ。やがて二本の指は退化して、五本指となる。

人間の妊娠期間は十月十日。しかしその間に長い長い生命三十八億年の歴史を繰り返して、あなたは生まれたのだ。あなたのDNAの中には、生命の歴史が刻まれている。

- posted by KIDA-G at : 2019年11月12日 | コメント (0件)| トラックバック (0)